Занимаемое популяцией пространство предоставляет ей средство к жизни. Каждая территория может прокормить определенное число особей. Полнота использования ресурсов зависит от размещения особей в пространстве. Оптимальным для популяции является такой интервал между соседними особями, при котором они не влияют отрицателъно друг на друга. Чаще всего члены популяций распределены в пространстве неравномерно. У подвижных животных имеются разнообразные способы упорядочивания распределения в пространстве. Все подвижные животные делятся на две группы - Оседлых И Кочевых. При оседлом существовании животные используют ограниченный участок среды. На хорошо знакомой территории особи спокойно ориентируются, быстро находят еду, быстро прячутся от хищников. Однако при оседлом образе жизни быстрого истощаются ресурсы, если плотность популяции сильно возрастает. Территориальное поведение животных Включает два типа активности: 1) направленную на обеспечение собственного существования (поиск пищи, исследование территории) и 2) на установление отношений с соседними особями. "Закрепляют" участки животные разными способами: 1) охраной границ занимаемой территории и прямой агрессией по отношению к чужаку; 2) особым поведением, демонстрирующим угрозу; 3) системой специальных сигналов и меток, свидетельствующих о занятости территории. Территориальное поведение животных сильно выражено в период размножения животных. Оно обусловлено их физиологическим состоянием и регулируется гормональным путем. У оседлых видов 4 типа пространственного распределения: диффузный, мозаичный, пульсирующий и циклический. В популяциях Диффузного типа Животные распределены в пространстве дисперсно, не образуя обособленных поселений. Он характерен для мелких млекопитающих открытых пространств. Мозаичный тип Размещения возникает тогда, когда пригодные для заселения биотопы распределены в пространстве резко неравномерно. Под воздействием человека формируются мозаичные ареалы у многих видов. Пульсирующий тип Характерен для популяций с резким колебанием численности. При этом может меняться мозаичный тип поселения на диффузный. В период резкого падения численности животные концентрируются на наиболее благоприятных участках, которые получили название "стации переживания". Циклический тип Пространственной структуры характерен для оседлых животных, попеременно используют разные участки территории в течение года. При этом типе использования территории сохраняется баланс между потреблением кормов и его ежегодным восстановлением. При кочевом образе жизни отсутствует зависимость от запаса корма на конкретной территории. Для кочевок животные группируются в стаи и стада. В пасущихся стадах копытных, движущихся косяках рыб и перелетных птиц между особями поддерживается определенное расстояние, при котором они не мешают друг другу, обладая свободой передвижения. Некоторые виды образуют широко кочующие группы (нагульные миграции рыб). Масштабы и длительность миграций зависит от обилия корма и численности стада. При резких нерегулярных изменениях запаса корма наблюдаются нерегулярные перемещения популяции и временное оседание в тех местах, где запасы пищи еще не исчерпаны. Радиус репродуктивной активности – расстояние, преодолеваемое особью для встречи полового партнера.

Author Archive > admin

93. Динамика популяций во времени. Удельная рождаемость и смертность, скорость изменения численности популяции

Постоянство популяционных функций связано с численность и плотность населения. Это положение предусматривает динамический характер основных популяционных параметров: численность популяции и ее выражение не остается одинаковым во времени. Свойственные популяции процессы постоянного воспроизведения сопровождаются постоянным отмиранием особей. Емкость угодий меняется в сезонном и многолетнем масштабе, что определяет динамику параметров плотности населения. В популяциях постоянно происходят процессы притока особей извне и выселения определенной части населения за пределы популяции. Все эти процессы придают динамический характер популяции. Особи в популяции отличаются друг от друга по полу, возрасту, генетическим особенностям и месту в функциональной структуре популяции. На этой основе формируются типы воспроизводства и смертности, масштабы и формы пространственной дисперсии, общий уровень биологической активности и др. К основным динамическим характеристикам популяции относятся рождаемость и смертность. Рождаемость – это способность популяции к увеличению численности. В популяционной экологии это появление на свет новых особей любого организма независимо от того, рождаются ли они, вылупляются из яиц, прорастают из семян или появляются в результате деления. Максимальная рождаемость — это теоретический максимум скорости образования новых особей в идеальных условиях. Максимальная рождаемость постоянна для данной популяции. Экологическая рождаемость обозначает увеличение численности популяции при фактических или специфических условиях среды. Эта величина не постоянна и варьирует в зависимости от размерного и возрастного состава популяции и физических условий среды. Рождаемость выражают как скорость, определяемую путем деления общего числа появившихся особей на время (Абсолютная рождаемость), либо как число появившихся особей в единицу времени на 1 особь в популяции (Удельная рождаемость). Различие между абсолютной и удельной рождаемостью легко проиллюстрировать на таком примере: в городе с населением 10 000 появилось 400 новорожденных. Абсолютная рождаемость составит 400 в год, а удельная — 0,04 (4 на 100, или 4%). Различие между максимальной и реализованной рождаемостью можно проиллюстрировать при изучении природной популяции птицы на гнездовьях городского парка, и популяции мучного хрущака. Птицы отложили 510 яиц, оперилось 265 птенцов, поэтому экологическая рождаемость составляет 52%. Жуками было отложено 12 000 яиц, из которых вылупились только 773 (или 6 %) личинки. Для видов, которые не охраняют яйца и не заботятся о потомстве, характерна высокая потенциальная и низкая реализованная рождаемость. Смертность отражает гибель особей в популяции. Смертность можно выразить числом особей, погибших за данный период или в виде удельной смертности для всей популяции. Экологическая смертность — гибель особей в данных условиях среды. Эта величина не постоянна и изменяется в зависимости от условий среды и состояния самой популяции. Теоретическая Минимальная смертность — величина, постоянная для популяции; она представляет собой гибель особей в идеальных условиях, при которых популяция не подвергается лимитирующим воздействиям. Даже в самых лучших условиях особи будут умирать от старости. Этот возраст определяется Физиологической продолжительностью жизни, Которая намного превышает среднюю Экологическую продолжительность жизни.

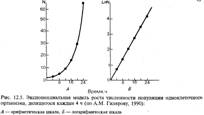

Рост численности популяции можно представить как постоянно идущий процесс, масштабы которого зависят от свойственной данному виду скорости размножения, которая определяется как удельный прирост численности за единицу времени: r=dN/Ndt: где r — «мгновенная» удельная скорость роста популяции, N — численность ее и t - временной промежуток, в течение которого учитывалось изменение численности. При условиях неограниченного роста изменение численности популяции во времени выражается экспоненциальной кривой, Описываемой уравнением Nt = N0*реRt, Где No—исходная численность, Nt — численность в момент времени T, E — основание натуральных логарифмов. ЭКспоненциальная модель роста популяции Отражает ее потенциальные возможности размножения. Показатель мгновенной удельной скорости роста популяции r Определяют как Репродуктивный потенциал популяции Или ее Биотический потенциал. Экспоненциальный рост популяции возможен при условии неизменного значения коэффициента r.

9. Половое размножение. Строение и функции мужских и женских гамет. Развитие половых клеток

1. Размножение — процесс воспроизведения организмом себе подобных, передачи генетического материала, наследственной информации от родителей потомству.

2. Способы размножения — бесполое и половое. Особенности полового размножения: развитие дочернего организма из зиготы, которая образуется в результате слияния мужской и женской половых клеток, оплодотворения.

3. Особенности строения половых клеток (гамет) — гаплоидный набор хромосом (в отличие от диплоидного в соматических клетках). Восстановление диплоидного набора хромосом при оплодотворении, образовании зиготы.

4. Виды гамет: яйцеклетка (женская гамета) и сперматозоид, или спермий (мужская гамета). Яйцеклетка, ее особенности — неподвижна, значительно крупнее (по сравнению с мужской), так как содержит большой запас питательных веществ. Мужские гаметы — чаще подвижные, мелкие, не имеют запаса питательных веществ. 5. Формирование половых клеток на заростке у папоротников, в шишке у голосеменных, в цветке у покрытосеменных, в половых железах у позвоночных животных.

6. Развитие половых клеток: деление первичных половых клеток с диплоидным набором хромосом путем митоза, увеличение числа клеток, дальнейший их рост и созревание.

7. Мейоз — созревание половых клеток, особый вид деления, обеспечивающий формирование гамет с уменьшенным вдвое числом хромосом. Мейоз — два деления первичных половых клеток, следующих одно за другим с одной интерфазой, одним удвоением молекул ДНК, с образованием двух хро-матид из каждой хромосомы. Фаза мейоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

8. Особенности первого деления мейоза: конъюгация гомологичных хромосом, возможность обмена генами, расхождение гомологичных хромосом из двух хроматид и образование двух клеток с гаплоидным числом хромосом.

9. Второе деление мейоза: расхождение хроматид к полюсам клетки, образование из каждой клетки двух с гаплоидным числом хромосом (при отделении хроматид друг от друга они становятся хромосомами). Сходство второго деления мейоза с митозом.

10. Образование в процессе мейоза четырех полноценных мужских гамет из одной первичной половой клетки и одной яйцеклетки из первичной половой клетки (три мелкие клетки при этом рассасываются).

11. Сущность мейоза — образование из клеток с диплоидным набором хромосом половых клеток с гаплоидным набором хромосом.

10. Химический состав клетки. Роль органических веществ в ее строении и жизнедеятельности

1. Элементарный состав клеток, наибольшее содержание в ней атомов углерода, водорода, кислорода, азота (98%), небольшое количество других элементов. Сходство элементарного состава тел живой и неживой природы — доказательство их единства.

2. Химические вещества, входящие в состав клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, нуклеиновые кислоты, ли-пиды, углеводы, АТФ).

3. Состав углеводов — атомы углерода, водорода и кислорода. Простые углеводы, моносахариды (глюкоза, фруктоза); сложные углеводы, полисахариды (клетчатка, или целлюлоза). Моносахариды — мономеры полисахаридов. Функции простых углеводов — основной источник энергии в клетке; функции сложных углеводов — строительная и запасающая (оболочка растительной клетки состоит из клетчатки).

4. Липиды (жиры, холестерин, некоторые витамины и гормоны), их элементарный состав — атомы углерода, водорода и кислорода. Функции ли-пидов: строительная (составная часть мембран), источник энергии. Роль жиров в жизни ряда животных, их способность длительное время обходиться без воды благодаря запасам жира.

5. Белки — макромолекулы (имеют большую молекулярную массу). Они состоят из десятков, сотен аминокислот. Состав аминокислот, карбоксильная (кислая) и аминная (основная) группы — основа образования между аминокислотами пептидных связей. Разнообразие аминокислот (примерно 20). Разная последовательность соединения аминокислот в молекулах белков — причина их огромного разнообразия.

6. Структуры молекул белка: первичная (последовательность аминокислот), вторичная (форма спирали), третичная (более сложная конфигурация). Обусловленность структур молекул белков различными химическими связями. Разнообразие белков — причина большого числа признаков у организма. Многофункциональность белков: строительная, транспортная, сигнальная, двигательная, энергетическая, ферментативная (белки входят в состав ферментов).

7. Нуклеиновые кислоты (НК), их виды: ДНК, иРНК, т РНК, рРНК, НК — полимеры, их мономеры — нуклеотиды. Состав нуклеотидов: углевод (рибоза в РНК и дезоксирибоза в ДНК), фосфорная кислота, азотистое основание (в ДНК — аденин, ти-мин, гуанин, цитозин, в РНК — те же, но вместо тимина урацил). Функции НК — хранение и передача наследственной информации, матрица для синтеза белков, транспортировка аминокислот.

8. Структура молекулы ДНК: двойная спираль, основа ее образования — принцип комплементарно-сти, возникновение связей между дополнительными азотистыми основаниями (А=Т и Г=Ц). РНК — од-ноцепочечная спираль, состоит из нуклеотидов.

9. АТФ — аденозинтрифосфорная кислота, нук-леотид, состоит из аденина, рибозы и трех остатков фосфорной кислоты, соединенных макроэргически-ми (богатыми энергией) связями. АТФ — аккумулятор энергии, используемой во всех процессах жизнедеятельности.

11. Модификационная изменчивость, ее значение в жизни организма. Закономерности модификаци-онной изменчивости. Норма реакции

1. Изменчивость — общее свойство организмов приобретать новые признаки в процессе онтогенеза. Ненаследственная, или модификационная, и наследственная (мутационная и комбинативная) из менчивость. Примеры ненаследственной изменчивости: увеличение массы человека при обильном питании и малоподвижном образе жизни, появление загара; примеры наследственной изменчивости: белая прядь волос у человека, цветок сирени с пятью лепестками.

2. Фенотип — совокупность внешних и внутренних признаков, процессов жизнедеятельности организма. Генотип — совокупность генов в организме. Формирование фенотипа под влиянием генотипа и условий среды. Причины модификационной изменчивости — воздействие факторов среды. Модифика-ционная изменчивость — изменение фенотипа, не связанное с изменениями генов и генотипа.

3. Особенности модификационной изменчивости — не передается по наследству, так как не затрагивает гены и генотип, имеет массовый характер (проявляется одинаково у всех особей вида), обратима — изменение исчезает, если вызвавший его фактор прекращает действовать. Например, у всех растений пшеницы при внесении удобрений улучшается рост и увеличивается масса; при занятиях спортом масса мышц у человека увеличивается, а с их прекращением уменьшается.

4. Норма реакции — пределы модификационной изменчивости признака. Степень изменчивости признаков. Широкая норма реакции: большие изменения признаков, например, надоев молока у коров, коз, массы животных. Узкая норма реакции — небольшие изменения признаков, например, жирности молока, окраски шерсти. Зависимость модификационной изменчивости от нормы реакции. Наследование организмом нормы реакции.

5. Адаптивный характер модификационной изменчивости — приспособительная реакция организмов на изменения условий среды.

6. Закономерности модификационной изменчивости: ее проявление у большого числа особей. Наиболее часто встречаются особи со средним проявлением признака, реже — с крайними пределами (максимальные или минимальные величины). Например, в колосе пшеницы от 14 до 20 колосков. Чаще встречаются колосья с 16—18 колосками, реже с 14 и 20. Причина: одни условия среды оказывают благоприятное воздействие на развитие признака, а другие — неблагоприятное. В целом же действие условий усредняется: чем разнообразнее условия среды, тем шире модификационная изменчивость признаков.